円錐角膜

Medical Care

円錐角膜とは

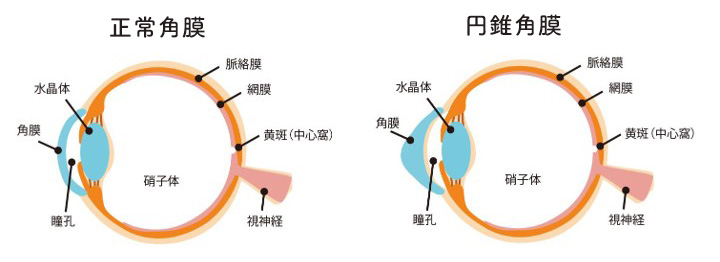

円錐角膜とは、角膜が薄くなり中心部が突出し、視力低下や乱視の発生をもたらす疾患です。

思春期の10代から20代前半に発症することが多く、徐々に進行し、30代で進行が止まるのが一般的ですが、中には数ヶ月で進行したり、40代50代で急激に進行する場合もあります。

円錐角膜では、視力低下や見え方に歪みが生じます(乱視)。初期であれば、眼鏡やコンタクトで良好な視力が得られます。またICL(眼内コンタクトレンズ)手術での治療も適応となります。

中期ではハードコンタクトレンズや円錐角膜専用のコンタクトレンズでの視力矯正が可能ですが、末期になると角膜移植が必要となる場合もあります。

両眼性であることが多いですが、症状の進行度は左右差があります。

現在では角膜クロスリンキング、角膜内リングという新しい治療もあり、進行予防も可能です。

円錐角膜の原因

円錐角膜の原因は、現代の医学でもまだ分かっていないことが多く、遺伝性、アトピー性皮膚炎、コンタクトレンズの長期使用などと関連性が高いとされています。

原因は不明ですが、思春期に発症することが多く、目を擦る癖を持っている方やアトピーの症状がある方に認められることが多い傾向にあります。

円錐角膜の症状

初期

乱視の発生により、モノが二重に見えたり、歪んで見えたりします。視力の低下(特に夜間)が認められ、眩しく感じられるなどの症状が現れます。

中期

角膜の突出が進行し、デスメ膜という角膜の内側にある薄い膜が破裂することがあります。

デスメ膜が破裂すると目の中を循環している房水が角膜内に溢れ出し、角膜が白濁する「急性水腫」を発症します。

急性水腫になると乱視が悪化し、さらに視力低下をきたします。

末期

末期まで進行するとさらに強い混濁が起き、角膜が薄くなった部分から裂けていきます。

この段階まで進行すると、角膜移植が必要となります。

円錐角膜の検査

- 視力検査

- 細隙灯顕微鏡検査

- 角膜形状解析検査

円錐角膜の診断には「視力検査」や「細隙灯顕微鏡検査」や「角膜形状解析検査」を行います。

円錐角膜は、突出の程度が軽度である初期症状では判断が難しい場合が多く、細隙灯顕微鏡では分からないことがあるため、角膜形状検査が重要です。

円錐角膜の治療

進行するほど治療の選択肢が減るため、早期発見と進行予防が重要です。進行予防には薬剤と紫外線を使って角膜コラーゲンを強化する角膜クロスリンキングという治療や角膜内リング手術があります。

初期であればメガネやソフトコンタクトレンズの装用、ICL(眼内コンタクトレンズ)手術での治療を行います。

中期であればハードコンタクトレンズや専用のコンタクトレンズでの治療となります。

ハードコンタクトレンズをしても上手く治療ができない場合や重度の円錐角膜には角膜移植を検討します。

インフォメーション

| 所在地 |

|---|

| 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目22-12 二子玉川ライズ・ショッピングセンター1階 |

| 最寄駅 |

| 二子玉川駅改札より徒歩1分 ライズショッピングセンター1階 |

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

●:診療 ※日・祝診療

※2024年6月より火曜日も診療をおこないます